正月風景

悩みの黒豆

「ああ、今年も堅くてしわだらけになってしまった」

年の暮れに正太が聞きたくない、母親の言葉だった。

母親のその一言は、このところ毎年耳にしている。

正太は、台所に行き、母親がじっとのぞき込んでいる大きめの鍋の中をいっしょになってのぞき込んだ。

中には、黒豆が電灯の光に黒々と光っている。

母親は、その一粒を摘んでは口に運び、ため息をつきながら同じ言葉を繰り返した。

鍋の中の黒豆、一粒一粒をよくみると、ふっくらとしているはずの豆は平べったくなっており、表面には細かいしわが走っているのがわかる。

「昨日の夜までは、豆もふっくらして今年こそじょうずにできたとおもったのに、やっぱりだめだった」

鍋に向かって、独り言のようにつぶやいている。

正太は、豆を摘んで口に運んでみた。

かんでみると、豆にはちょっと芯があり、堅い。

「正太、食べるのやめなさい。おいしくないでしょ」

「そんなことないよ。甘いし、おいしいよ」

「これでは、お正月に出せない」

今にでも、鍋を持ち上げてなかの黒豆を、台所の出口においてあるゴミバケツに捨てそうな雰囲気に、正太は必死になった。

「お母さん大丈夫だよ。ボクが食べるから」

「ああ、あ、どうしてうまくつくれないのかしら」

正太の励ましも、まったく耳に入っていない。

大根とのし餅

正太の家では、毎年大晦日の前日から、母親がお節料理を作り始める。

その三日前ほどに、いつもの米屋からのし餅やお供え用の鏡餅がとどく。

一番大きな鏡餅は、和室の床の間に三宝をおいてその上に橙を乗せて飾る。

小さめの鏡餅は、台所やお風呂場、子ども部屋、そして神棚と仏壇に飾る。

台所にもお風呂場にも、子ども部屋にも神様がいるから、というのがその理由だったが、仏壇にも神様がいるのかと聞いたら、そこには正太をかわいがってくれたおじいさんがいるからだといわれ、

それではおじいさんは神様なのかとさらに聞くと、母親はそのうちわかるからと、それ以上の質問には答えてくれなかった。

のし餅は、二日ほどおいて表面が少しかたくなった ところで、食べやすいように切り分ける。

その仕事は、父親の役目だ。

和室に新聞紙を開いて、その上にまな板を置く、そして忘れてならないのが、大根だ。

太めの大根を、まな板の向こう側において、父親が包丁で大根に切れ目をいれる。

それからおもむろにのし餅を5センチメートルほどの幅で切っていく。

しばらくするとまた包丁で、大根に切れ目をいれる。

「そうすると、餅が切りやすいんだよね」

「そうだ、大根の水分が包丁の表面につくから、もちがくっつかない」

父親は、もくもくと包丁をいれ餅を切っていく。

長く切り分けた餅を、今度は小さく正方形に切っていく。

その餅をお菓子の空き箱にきれいに並べていくのが、正太の役目だった。

こうして正月の準備が進められていくのだが、問題は黒豆だった。

黒豆は、一晩水に浸して、それを大きな鍋に移し、練炭七輪でことことと煮る。

火加減は七輪の下についている小窓を開けたり閉めたりで調整する。練炭は火もちがよく、じっくりと調理する煮物に向いている。

普段の調理は石油コンロでするのだが、母親は正月料理といえば練炭七輪だった。火おこしは、もっぱら正太の仕事だ。

新聞紙をくちゃくちゃにもんで、七輪の一番下に敷く。その上に練炭をそっと乗せて、練炭の穴に使い古した割り箸を差し込む。割り箸はあらかじめよく乾かしておく。

小窓から小さくねじった新聞紙を差し込んで、マッチで火をつける。

あとは割り箸に火が移れば練炭はゆっくりと赤くなっていく。

いつものように、練炭の火をおこし、鍋を乗せて鍋の中には、黒豆を黒々と仕上げるためのさびた釘を入れるのも忘れない。

一日中じっくりと煮込み、砂糖をたっぷりとくわえ、煮汁も真っ黒になったのに、なぜか豆がふっくらとしない。

母親ががっかりする気持ちは、正太にもよくわかった。

だから、励ましたいのだけれど、豆の表面にしわが入り、芯があることに変わりないので、励ましようがなかった。

「今年も、黒豆がうまく煮えなくて、かあさんご機嫌斜めなのか」

子ども部屋では、大きい方の姉までが憂鬱そうだ。

「いっそのこと黒豆は、買うことにしたらいいのに」と小さい方の姉が、口を挟む。

「そんなこといったら、母さんなおさら怒るぞ」と兄。

「ボクはどっちでもいいや、おいしければ」

正太もつきあう。

「でも。黒豆はお父さんの大好物だからなあ」

そう、黒豆に限らず正太の父親は、甘いものに目がない。砂糖をたっぷりいれて煮詰めた黒豆は、中でも大好物中の大好物だった。

「だから母さんにとっては、うまくできないのが悔しいのだろうけれど、毎年毎年だからな、このところ」

「昔は、ふっくらできあがっていたのに、なぜだろう」

どうしてしわが寄るのか、4人の兄弟が頭付き合わせても判るわけがない。

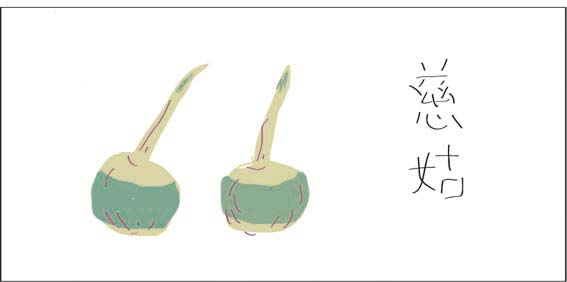

くわい大好き

それでも、元旦がくれば、三日間はお節料理が食卓を飾る。伊達巻き、栗きんとん、なます、野菜の煮しめ、コハダ、紅白の蒲鉾、たこの刺身、田づくり、にしんのこぶ巻きなどが重箱の中にところせましと詰まっている。さながら、金銀珊瑚のつまった宝箱のようだ。

その種類の豊富さ、そして色合いがきれいで、いかにも正月にふさわしい食卓となる。

普段使っていないきれいな柄のお皿に、母親がお節料理を取り分けてくれる。

「ボク、くわい」

正太の大好物だった。

「それからなますとコハダ」

「はい、はい」

昨日までご機嫌斜めだった母親も、元旦は楽しそうだった。

「それから、黒豆」

正太は、忘れずに黒豆も注文する。

と、どうしたことだろうか、黒豆はふっくらとして、つやつやで昨日まであったしわがなくなっている。

食べてみると芯もない。

「お母さん、黒豆、しわもないし柔らかくなっている」

思わず正太は、奇跡が起きたかのように叫んだ。

「お父さんが、昨日、瓶詰めを買ってきてくれたのよ」

母親は、ちょっと悔しそうに、でもどっか納得したような顔で笑った。

正月の終わり頃、しわある黒豆が、食卓にのぼったことはいうまでもない。

2011年1月20日 14:36